【完全ガイド】入社祝い金の導入方法とは? 人事担当者向けに徹底解説!

近年、求人広告や採用マーケティングにおいて「入社祝い金」の導入が注目を集めています。

少子高齢化による人手不足や、求職者の企業選びの多様化が進む中で、「入社祝い金がある求人や企業=魅力的」ととらえられる時代になっています。

しかし、その一方で「どうやって導入すればいいのか?」「法的な問題はないのか?」「入社祝い金目当ての応募が増える可能性はないのか?」という心配を抱えている企業様、人事担当者様も多いです。

この記事では、これから入社祝い金の導入を考えている企業様、人事担当者様に向けて導入方法からその効果、注意点等を紹介していきます。

お読みいただければ、入社祝い金制度の設計から運用までができるようになります。

ただ、「入社祝い金制度を導入したいが、やり方がわからない。時間が足りない」といった企業様向けに入社祝い金制度の導入から運用までを一気通貫でサポートも可能です。

ご希望の企業様はまずはお気軽にお問い合わせください。

「そもそも入社祝い金とは何か」を知りたい方はあわせてこちらもお読みください。

入社祝い金とは?その仕組みと目的

入社祝い金の定義

こちらの記事でも紹介はさせていただいていますが、もう一度「入社祝い金とは何か」について確認しておきましょう。

入社祝い金とは、企業が新たに採用した従業員に対して支給する金銭的な報酬です。一般的に、内定後や一定期間の勤務継続後に支払われることが多く、金額はアルバイトは数千円の場合が多いですが、中には100万円以上になる場合もあり、雇用形態や職種によって様々な報酬が支給されます。

昨今の入社祝い金事情

かつては入社祝い金は介護、建築・建設、飲食、運送、製造等人材確保が困難な一部の業種中心に用いられてきた制度です。

しかし、人手不足が進み、採用コストも増加している昨今では業種に関係なく導入されることが増えています。

例えば、大手転職サイトでは、5年間で入社祝い金のある求人が6倍まで増えたり、別の大手求人サイトでは「入社祝い金あり」の求人を絞込検索できる機能がついたりという従来にはなかった変化が起きています。

入社祝い金は近年注目度が集まっている採用施策の1つと言えるでしょう。

例えば、同じ職種、同じ待遇の求人を求職者が目にした場合、そこに入社祝い金の有無という差があれば、求職者は入社祝い金がある方の求人に応募するでしょう。

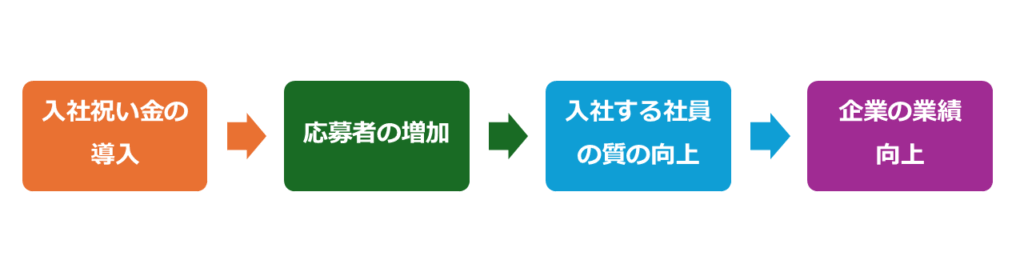

そういった意味では、入社祝い金を導入することで、求職者からの応募が増える可能性があります。

また、応募者が増えれば、「あまり良い応募者が来ないが、人が足りないから採用せざるをえない」という状況に比べれば、入社する人材の質も上がります。

『入社祝い金を導入する→応募者が増える→入社するひとの質が上がる』

入社祝い金を導入することで、こういったプラスのサイクルを実現することも可能です。

まだ入社祝い金を導入していない企業は試してみる価値のある制度と言えるでしょう。

入社祝い金導入までの4ステップ

ここでは、入社祝い金の導入を検討している企業様に向けて、導入までの4つのステップを紹介していきます。

これを読んでいただければ「今まで入社祝い金のある求人を作ったことがない。どうやって入社祝い金を導入すればいいかわからない…」といった企業様や人事担当者様でもすぐに入社祝い金のある求人を作成できるようになります。

STEP.1 入社祝い金を支給する求人を決める

企業が入社祝い金を支給してはいけない雇用形態はありません。

入社祝い金はアルバイト、正社員(新卒、中途)、契約社員等様々な形態への支給が可能です。

また、入社祝い金制度を導入したからといって、すべての採用に対して入社祝い金を支給する必要もありません。

もちろん、すべての求人・採用に対して入社祝い金を導入しても良いですが、もし心配なようであれば、最初は特定の求人のみ入社祝い金を設定してみることをオススメします。

次のような状況の求人に対して入社祝い金を導入してみると良いでしょう。

- 採用コストが高い求人

「年収が高く、採用を人材紹介に頼っている求人」「求人サイトで募集をしてもなかなか応募が集まらず、広告費や宣伝費ばかりかかる求人」。おおよそこのような特徴をもった求人に入社祝い金を設定してみると良いでしょう。

入社祝い金制度を導入した方が、採用コストを低く抑えられる可能性があります。 - 質の高い応募者を集めたい求人

前述のように入社祝い金を導入することで、今までよりも多くの応募者が集まる可能性があります。その中から実際に採用する人を見極めていけば、最終的に入社する人の質は上がると言えるでしょう。 - 採用を急ぐ必要のある求人

基本的には人材の見極めはとても時間がかかるものです。採用はただの点ですが、入社後の付き合いは長い線です。「急いで採用したことで自社にマッチしない人材を採用してしまい、お互いが不幸になる」という可能性もあります。

そういった意味では急いだ採用はすべきではありませんが、もし万が一の時には求人に入社祝い金をつけてみることで、求職者の応募を促進できる可能性があります。

STEP.2 入社祝い金の金額を決める

ここでは、入社祝い金の決め方について見ていきましょう。

最低賃金が定められている給与とは異なり、入社祝い金の支給額に下限も上限もありません。

しかし、下限や上限がなく、自由度が高い分「入社祝い金は一体いくらにすれば良いんだろう?」という悩みが出てくるでしょう。

実際、求人サイトを見ても支給される入社祝い金は雇用形態、業種、職種などによって様々です。アルバイトの場合は数千円、中途採用の場合は数万円~数十万円が相場ですが、ハイクラスの募集では100万円以上の入社祝い金が支給される場合もあります。

ここでは、入社祝い金の支給額やその決め方について見ていきます。

入社祝い金の金額の決め方には次のようなパターンが考えられます。

1.採用コスト削減を目的に入社祝い金の金額を決める

■人材紹介を利用している場合

例えば、人材紹介を利用して採用した場合は多くの場合年収の35%の手数料がかかります。

年収400万円の人材を採用すると、400万円×35%=140万円です。

この場合、理論上の140万円未満の入社祝い金を設定して、人材紹介を介さずに直接採用ができれば採用コストは削減できます。

ただし、場合によってはそれ以外の採用コスト(広告費や掲載料等)がかかることもあるため、この場合の入社祝い金は高くても100万円程にしておくのが良いでしょう。

■大手求人サイトを利用している場合

大手の求人サイトの利用料は掲載順や扱いの大きさによって様々ですが、30~100万円/月の掲載料が必要になることが多いです。

1掲載によって何人の採用を目標としているかにもよりますが、例えば、50万円の求人掲載で2人の採用を目標としている場合は、50万円×1/2=25万円が1人あたりの採用コストですので、上限を25万円とした入社祝い金を設定した求人を出すことで従来よりも採用コストを下げられる可能性があります。

2.「ライバル求人」よりも良い求人条件になるように入社祝い金の金額を決める

求職者が仕事探しをする条件は多くありますが、主には「職種」「業種」「勤務地」「給与等の待遇」の4点が重視されることが多いです。

この4点が自社と似た求人が、自社から見た「ライバル求人」となります。

ライバル求人が入社祝い金のある求人を設定してないようであれば、少額の入社祝い金であっても求職者にとっては魅力的ですし、ライバル求人に入社祝い金があれば、それを上回る金額を設定することで、求職者の注目を集められるでしょう。

ジョインボーナスは入社祝い金のある求人のみが掲載されるサービスですので、まずは自分自身が求職者として登録してみて、ライバル求人の動向を調査してみるのも良いでしょう。

≫ジョインボーナスに求職者として登録してライバル求人の動向を調査する

STEP.3 入社祝い金の支給時期を決める

次に、入社祝い金の支給時期を決めましょう。

「入社祝い金なのだから、入社時に支給しなければならない」と思う方が多いかもしれませんが、入社祝い金は入社時、もしくは雇用契約時に支払われる契約金とは違いますので、支給のタイミングや支給方法にはさまざまなパターンが考えられます。

【徹底解説】入社祝い金って何?これを読めば全部わかる!にも書いた通りですが、一般的には、入社祝い金支給のタイミングには次のようなパターンが考えられます。

- 内定承諾後すぐ

- 試用期間終了後

- 正社員登用時

- 勤務開始から一定期間経過後(3か月、6か月など)

- 初回賞与支給時

- 分割支給

入社祝い金を導入した際の心配で多い声は、「祝い金目当ての入社が増えたらどうしよう」「祝い金を支給したのにすぐに辞めてしまったらどうしよう」というものです。

入社祝い金も採用コストの一部ですので、早期退職になれば他の採用コストと同様に無駄になってしまいます。

早期退職が心配な場合は、支給のタイミングを遅くしたり、分割にしたりすることを検討すると良いでしょう。

STEP.4 入社祝い金の支給条件を決める

入社祝い金は金額、支給タイミングだけではなく、支給条件も自由に設定することができます。

「入社祝い金を導入したことで、採用はできたが、入社をしてみたら期待していた人材ではなかった」

このような心配がある場合は、事前に入社祝い金の支給条件を決めておくと良いでしょう。

次のような入社祝い金支給の条件例を参考にしてみてください。

入社祝い金は、入社日から支給日までの期間で、以下の条件を全て満たした場合のみに支給する。

- 無断遅刻・無断欠席がないこと

- 対象期間内の出勤率が90%以上であること

- 懲戒処分を受けていないこと

- 服務規律違反がないこと

ここまで紹介してきた4つのステップは求人に記載することはもちろん、労働条件通知書、もしくは規程(就業規則や賃金規程、入社祝い金規程)等にもきちんと書いておくことで、労使双方の認識のズレをなくすことができます。

これらの書き方については、次のステップで紹介していきます。

労働条件通知書や各種規程への記載

入社祝い金制度を導入しても、それが文書としてきちんと定められていなければ、当然ですが効果を発揮しません。

ここでは、入社祝い金制度を運用するために作成すべき文書を重要度とともに紹介していきます。

最初にどのような場合にどのような文書への記載が必要かまとめておきましょう。

| 文書 | 記載が必要なケース | 記載が不要なケース |

| 求人 | ・対象の求人で採用した従業員に対して入社祝い金を支給する場合 | ・入社祝い金を支給しない場合 |

| 労働条件通知書 | ・入社祝い金の支給が一部の求人のみに限定され、個別に支払われる手当の場合 | ・「会社全体の制度」として入社祝い金規程や就業規則等記載済みで採用時にそれらの規程を求職者が参照できる場合 |

| 入社祝い金規程 | ・複数人に共通して適用される制度としてある程度継続的に運用し、明確な支給ルールを定める場合 ・社内で入社祝い金についてのルールを共有する場合 | ・キャンペーン的・限定的に運用する(例:今月中の応募者だけなど)場合や、一部職種だけ対象とするなど、ルールが不定な場合 |

| 賃金規程 | ・入社祝い金が賃金の一部として支給されたり、他の手当と一体的に支払われる場合 | ・一時金(スポットボーナス)として給与体系に含まれない場合 ・臨時支給であり、定例的でない場合 |

| 賞与規程 | ・入社祝い金が賞与の一部または性質として扱われる場合(=賞与扱いで支給) ・賞与計算の対象に含まれる場合 | ・あくまで入社時の一時金として、賞与とは別枠の支給である場合 |

| 就業規則 | ・入社祝い金が継続的・制度的に運用される(例:すべての中途採用に支給する)場合 ・対象者が複数人おり、支給ルールが明文化されている場合 | ・対象が限定的・例外的で、就業規則の汎用性を損なう恐れがある場合 ・採用手法として一時的に導入する場合 |

ここからはそれぞれの文書への記載方法を例文とともに見ていきましょう。

求人への記載(重要度:★★★★★)

当然ですが、入社祝い金制度を作っても求人にそれが記載されていなければ、求職者に入社祝い金について伝わらず、効果を発揮しません。

応募者を集めるためにも、入社が決まった方との認識の違いが生まれないためにも、求人には必ず入社祝い金について記載しておきましょう。

記載しておくべき点は主に以下の3点です。

【求人に記載すべき点】

- 入社祝い金の支給金額

- 支給時期

- 支給条件

「入社祝い金のある求人を作ったら、どこで募集をすれば良いんだろう?」

そんなお悩みをお持ちの場合は、ジョインボーナスでの掲載をオススメします。

ジョインボーナスは、入社祝い金のある求人のみを集めた求人サイトですので、求職者の方から注目を集めやすいうえに、無料で求人掲載が可能です。

ぜひご活用ください。

労働条件通知書への記載(重要度:★★★★★)

労働条件通知書(または雇用契約書)は、採用時に企業が採用する人に対して交付しなければならない文書です(労働基準法第15条第1項)。

労働条件通知書に入社祝い金について書いておくのは次の目的のために大切です。

- 入社祝い金についての内容を正しく伝えるため。

主な伝える内容は入社祝い金の「金額」「支給時期」の2点です。 - 入社祝い金を支給しない場合の条件について正しく伝えるため。

どれだけ面接や採用試験をしっかり行っても「期待していた人材と違った」といったことは起こりえます。そういった場合には「約束していた入社祝い金を支給しない可能性もある」ということを伝えるために「支給条件」についても書いておきましょう。

労働条件通知書に記載する場合の入社祝い金の記入例は以下の通りです。

【入社祝い金の記入例】

入社祝い金( ☑有 ・ □無 )

支給金額:200,000円

支給時期:入社日から3カ月を経過した後の給与で半額を支給

入社日から1年を経過した後の給与で半額を支給

支給条件:入社祝い金は、入社日から支給日までの期間で、以下の条件を全て満たした

場合のみに支給する。

・無断遅刻・無断欠席がないこと

・対象期間内の出勤率が90%以上であること

・懲戒処分を受けていないこと

・服務規律違反がないこと

既にお使いの労働条件通知書がある場合は、そちらに上記の例を参考に入社祝い金について記載しておいてください。

「労働条件通知書の作り方がわからない」「入社祝い金を導入するにあたって労働条件通知書を作り直したい」「今使用している労働条件通知書が正しいものかわからない」

そんな悩みがある方は厚生労働省が発行した労働条件通知書のテンプレートを利用し、入社祝い金付の労働条件通知書を作成する方法を以下の記事にまとめています。

参考になさってください。

≫労働条件通知書【入社祝い金付】記入例・テンプレート無料ダウンロード可

入社祝い金規程への記載(重要度:★★★★★)

「入社祝い金規程」を作る必要があるのは、主に以下の2つのケースです。

- 入社祝い金を複数の求人募集で継続的に使用する場合

入社祝い金のある求人を継続的に出す場合は、規程として明文化しておくことをオススメします。

明文化しておくことにより、社内での認識のズレを防止できるとともに、規程を参照しながら各求人を作成することで「求人によって書いてあることが異なってしまう」等の問題を事前に防ぐことができます。 - 入社祝い金を導入した求人の採用から支払までに複数の関係者、部署が関わる場合

採用時の説明から入社祝い金までの支払を1人の社員が担当することもあれば、その流れを複数の担当者や部署で分担して行う場合もあるでしょう。

その際「採用時には入社祝い金が支払われるという話だったのに、実際には支払われなかった」「金額が違った」「支給時期が事前に聞いていた話と違う」等のトラブルが起きないよう、事前に規程を作成し、関係者間で共有しておくことをオススメします。

「これから新しい入社祝い金規程を作成する」「入社祝い金規程の作り方がわからない」という方は、ぜひ以下から無料でダウンロードできる入社祝い金規程のサンプルをダウンロードし、必要に応じて編集してご利用ください。

入社祝い金規程(サンプル)

就業規則への記載(重要度:★★★★★)

入社祝い金について就業規則に記載が必要なのは、入社祝い金の制度が継続的に運用される場合です。

就業規則とともに、賃金規程や(入社祝い金が賞与として支給される場合は)賞与規程に記載しても良いでしょう。

記載を追加する際は、以下の例文を参考にしてください。

就業規則(賃金規程・賞与規程)記載例

(入社祝い金)

第◯条 会社は、採用促進のため、特定の職種または条件に該当する従業員に対して、入社祝い金を支給することがある。2 入社祝い金の支給対象、支給額、支給時期、条件等の詳細については、別に定める「入社祝い金規程」による。

入社祝い金に関するよくある質問

-

入社祝い金は違法にはなりませんか?

-

職業紹介事業者や求人サイトを運営している会社が、自社のサービスを通して採用が決まった求職者に対して支給する入社祝い金は違法です。これは職業紹介事業者や求人サイトが入社祝い金を使って求職者に転職を促す場合があるためです。ただ、企業が自社に入社した社員に対し、入社した会社から入社祝い金を支給することは違法ではありません。また、この記事で紹介した入社祝い金の導入方法については「自社に入社した社員に入社祝い金を支給する場合」を想定した記事になっています。

-

入社祝い金は課税対象ですか?

-

入社後に支給される入社祝い金は労働の対価である給与所得となり、所得税や住民税の課税対象です。

入社前に支給する契約金や入社準備金のような場合は金額によっては給与所得ではないと認定されるケースもありますが、「入社祝い金を支払ったのに入社しなかった、すぐに辞めてしまった」というリスクにも繋がるため、あまりオススメはできません。

-

入社祝い金はどのような雇用形態にも支給できますか?

-

はい。どのような雇用形態にも支給は可能です。

ただし、一般的には雇用期間の長い正社員への支給が費用対効果が高いと言えるでしょう。

一方、入社祝い金は応募促進という意味では効果が大きいため、雇用形態によって入社祝い金の有無を決めるのではなく、「採用が難しい求人」や「採用コストが高い求人」に対して導入していくと良いでしょう。

-

一度支給した入社祝い金を返金してもらうことはできますか?

-

給与の返金が難しいのと同じように、入社祝い金の返金もほぼ不可能と思っておいた方が良いです。そのため、返金を考えるのではなく「こういう場合には支給をしない」という支給条件を設定しておきましょう。

本記事内に支給条件の設定例もありますので、参考にしてください。

-

入社祝い金をもらってすぐに辞めてしまう人が出ませんか?

-

入社祝い金を貰ったのにすぐ辞めてしまうというケースを0にすることは難しいです。ただ、そのリスクを少なくするために、入社祝い金を一定期間勤務した後に支給することをオススメします。一般的には入社3か月~1年の間に支給する場合が多いです。

-

入社祝い金を導入すると既に在籍している社員から不満は出ませんか?

-

「自分の時には入社祝い金がなかったのにズルい」と言った声は出るかもしれません。

ただ、採用課題を解決することは既に在籍している社員の方にもメリットがあることです。その点をきちんと説明をしましょう。

また、ジョインボーナスでは社員の方から会社や仕事の魅力を伝えてもらう機能もあります。手当を支給して「仕事仲間としての声」の投稿を依頼しても良いでしょう。

リファラル(社員紹介)採用も同時に導入すれば、紹介した社員にも手当を支給するという方法も考えられます。

社員は複数人を紹介すれば入社祝い金よりも大きな手当を受け取れる可能性もあります。

入社祝い金とリファラル採用を上手に組み合わせることで、大きな採用への効果も見込めます。

まとめ

入社祝い金の導入は、人手不足や採用コストの増加という時代においては、「採用コストを下げつつ、働く人の幸せにも繋がる」可能性のある施策の1つと言えるでしょう。

ただし、導入や運用方法を間違えると「導入したけど効果がない」「入社祝い金だけ貰ってやめる社員が出てしまった」というような事態にも繋がります。

そうならないためにも、本記事でご紹介した制度導入前の「入社祝い金導入まで4ステップ」や「労働条件通知書や各種規程への記載」を参考にしてください。

また「入社祝い金制度を導入したいが、やり方がわからない。時間が足りない」といった企業様向けに入社祝い金制度の導入から運用までを一気通貫でサポートするサービスもご提供しています。

お困りの際は、お気軽にお問い合わせください。

入社祝い金のある求人の掲載ならジョインボーナス!

せっかく入社祝い金のある求人を作っても、誰にも見られないのでは全く効果がありません。

入社祝い金のある求人を掲載するのであれば、無料で掲載可能なジョインボーナスをぜひご利用ください。