労働条件通知書【入社祝い金付】記入例・テンプレート無料ダウンロード可

労働条件通知書とは、採用時に企業が採用する人に対して交付しなければならない書類です。

とても重要な書類である一方、「何を書けばいいの?」「どのように書けば良いの?」「使っているものが法律に違反していないか心配…」

そんな悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか?

この記事では、『【一般労働者用】常用、有期雇用型』という厚生労働省が作成した信頼できるテンプレートを元に、労働条件通知書の書き方、記入例、注意点等について説明をしています。

また、入社祝い金を採用条件に盛り込む場合の記入例や注意点も記載していますので「入社祝い金を導入したい」「現在入社祝い金を既に導入しているが、労働条件通知書への反映方法を確認したい」という方にも参考にしていただける記事です。

この記事で扱うテンプレートは、無期雇用、有期雇用どちらでも広く使用できるものですが、もしより専門的な労働条件通知書の作成を希望される場合は、上記の厚生労働省のリンクからダウンロードしてください。

※本題である入社祝い金についての記載の部分は、他のテンプレートで使っていただいても問題ありません。

記事の最後に入社祝い金付きの労働条件通知書のテンプレートを無料でダウンロードできるボタンをつけてあります。

まずは各項目の記載方法を確認しつつ、最後にテンプレートをダウンロードしてください。

入社祝い金導入や活用の全体像に興味がある方は以下の記事をご参照ください。

≫【完全ガイド】入社祝い金の導入方法とは? 人事担当者向けに徹底解説!

労働条件通知書の各項目の記入例と解説

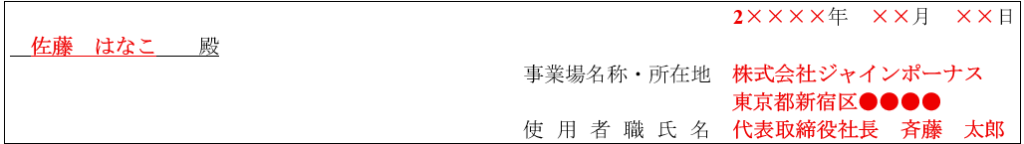

労働条件通知書の見出し

| 名前 | 今回雇用する方の名前をフルネームで記入してください。 |

| 日付 | 労働条件通知書を作成した日、もしくは通知日(雇用される方に労働条件通知書を渡す日)を記入してください。 |

| 事業場名称・所在地 | 雇用する企業名と本社所在地を記入してください。 |

| 使用者職氏名 | 一般的には雇用する企業の代表者の役職と名前を記入してください。 |

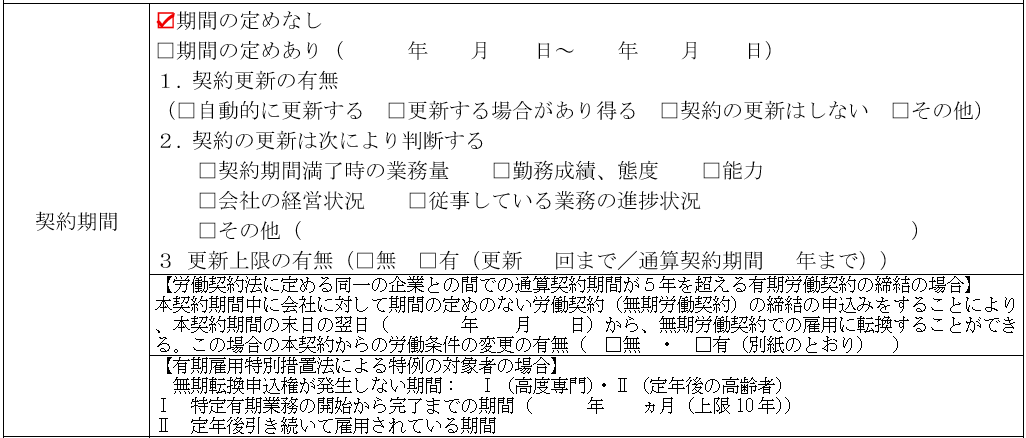

契約期間

| 期間の定めの有無 | 期限のある雇用契約なのか、期限のない雇用契約なのかを記入してください。 ※一般的にはフルタイムの正社員の場合は「期間の定めなし」、アルバイトやパートタイムの場合は「期間の定めあり」のことが多いです。 |

| 契約更新の有無 | 「期間の定めあり」の場合のみ記入してください。 □自動的に更新する 労働者側から特に退職等の申し出がなければ、自動で契約更新をする場合にチェックしてください。 □更新する場合があり得る 一定の条件下で契約を更新する場合にチェックしてください。 □契約の更新はしない 労働条件通知書内に記入した契約期間のみの雇用であり、契約更新をしない場合にチェックしてください。 □その他 その他の契約更新条件がある場合にチェックし、どのような条件で契約更新をするかを明記してください。 |

| 契約更新の判断内容 | 「期間の定めあり」の契約で「更新する場合があり得る」時に、契約更新の条件を記入。該当する契約更新の条件にチェックしてください。 |

| 更新上限の有無 | 「期間の定めあり」の契約で、契約更新をする場合に記入してください。 契約更新の回数、もしくは期間に上限がない場合は、無にチェックしてください。 上限がある場合は、有にチェックし、更新の上限回数、もしくは最長期間を記載してください。 |

【労働契約法に定める同一の企業との間での通算契約期間が5年を超える有期労働契約の締結の場合】

無期転換申込権(期間の定めのある契約が5年を超えて更新された場合)が発生する契約更新のタイミングごとに、該当する有期労働契約の契約期間の初日から満了する日までの間、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)を書面により明示する必要があります。

日付の記入例)

2025年4月1日から1年更新の期間の定めのある契約を結んだ場合は、契約期間の末日の翌日である『2031年4月1日』から期間の定めのない契約に転換を希望することができると記載します。

【有期雇用特別措置法による特例の対象者の場合】

「高度専門職(専門的知識等を有する有期雇用労働者)」と「定年後の高齢者(定年に達した後引き続いて雇用される有期雇用労働者)」については、その特性に応じた雇用管理に関する特別の措置が講じられる場合に、無期転換申込権発生までの期間に関する特例が適用されます。

詳細は『高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について』を参照してください。

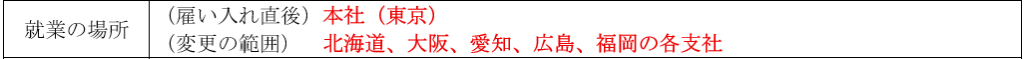

就業の場所

| 雇い入れ直後 | 勤務開始直後の勤務地と入社後の変更の範囲を記入してください。 |

| 変更の範囲 | 今後勤務を継続する中で転勤等により、勤務する可能性がある場所を全て記入してください。 |

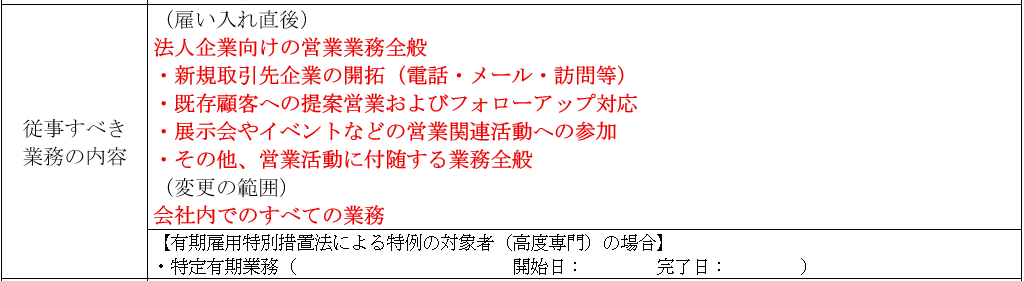

就業の場所

| 雇い入れ直後 | 勤務開始直後の業務内容や担当を記入してください。 入社後のギャップが生まれないように、できるだけ具体的かつ詳細に書いておきましょう。 |

| 変更の範囲 | 今後勤務を継続する中で人事異動等により、従事する可能性のある業務を記入してください。 |

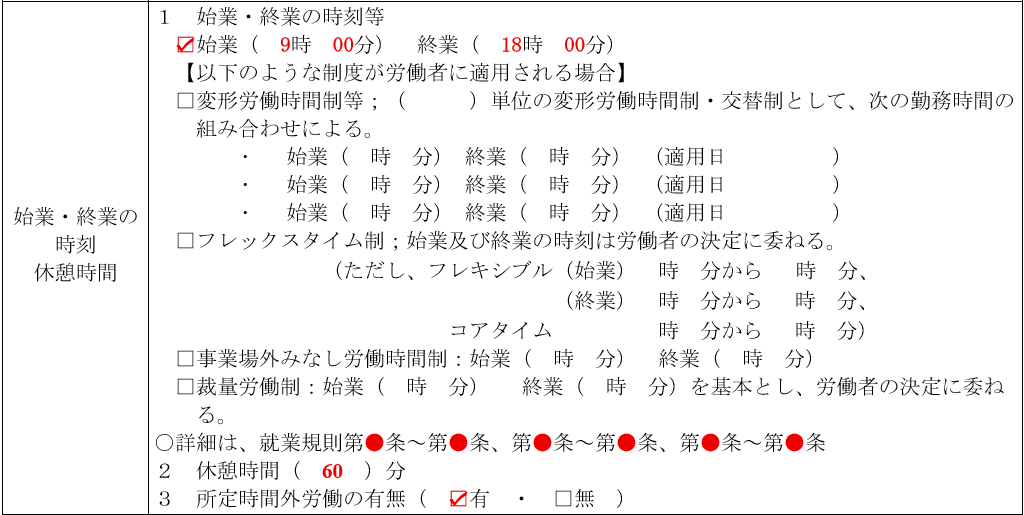

始業・就業の時刻 休憩時間

| 始業・終業の時刻等 | 勤務が始まる時間と終了する時間を記入。 上記では毎日の勤務時間が決まっている場合の例を示しています。 □変形労働時間制 フルタイムの正社員の場合、1日の勤務時間は8時間のことが多いですが、1週間、1か月、1年という単位で1日の労働時間を調整することができるのが、変形労働時間制です(繁忙期は1日の勤務時間を長く、閑散期には短く調整することが可能です)。 変形労働時間制を採用する場合には、採用する可能性のある始業・終業のパターンを明記しておきましょう。 □フレックスタイム制 始業・終業の時間の決定を労働者に任せる場合には、選択できる時間の範囲を記入しておきましょう。また、必ず勤務すべき時間帯がある場合には「コアタイム」にその時間を記入してください。 □事業場外みなし労働時間制 実際に働いた時間ではなく、あらかじめ決められた時間を働いた時間とみなす例外的な制度です。労働時間の記録が困難な事業場外での勤務で、かつ、指示・報告ができない場合に使用されます。働いたとみなされる始業と就業の時間を記入しましょう。 □裁量労働制 裁量労働制は、実際の労働時間にかかわらず、あらかじめ定めた労働時間分を働いたものと見なし、賃金が支払われる制度です。基本となる始業・終業の時間を明記することはできますが、労働時間ではなく成果に対し報酬を支払うという考え方に基づいているため、勤務時間は労働者に委ねられます。 |

| 休憩時間 | 勤務時間の中に含まれる休憩時間を記入してください。 1日の労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中にとる必要がありますので、注意しましょう。 |

| 所定時間外労働の有無 | 1で記入した始業・終業の時刻等以外の勤務(いわゆる時間外労働や残業、休日出勤等)の有無を記入。 ※所定時間外労働をする場合には、事前に労使で36協定を結んでおく必要があるので、注意しましょう。 |

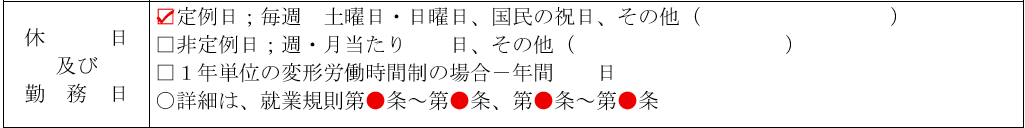

休日及び勤務日

| 休日及び勤務日 | □定例日 毎週休日が決まっている場合にチェックし、何曜日が休日となるかを記入してください。 □非定例日 例えば、シフト制の勤務のように毎週の休日が固定ではない場合にチェックし、週、または月に何日の休日があるかを記入してください。 □1年単位の変形労働時間制の場合 1年単位の変形労働時間制を採用している場合にチェックし、年間で休日が何日あるかを記入してください。 |

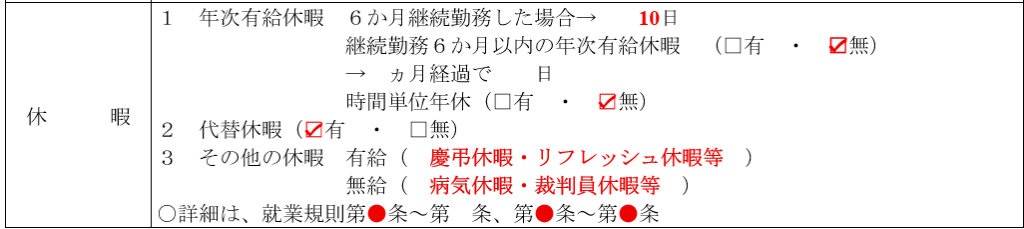

休暇

| 年次有給休暇 | 有給休暇が付与される条件について記入してください。 また、時間単位の有給休暇を付与の有無についても記入してください。 |

| 代替休暇 | 代替休暇(休日労働を行った場合、その代わりに後日、別の労働日を休日にすること)の制度の有無をチェックしてください。 |

| その他の休暇 | 年次有給休暇と代替休暇以外の休暇がある場合は、それについても記入してください(すべてについて記載する必要はなく、代表的な休暇の記入のみでも問題ありません)。 |

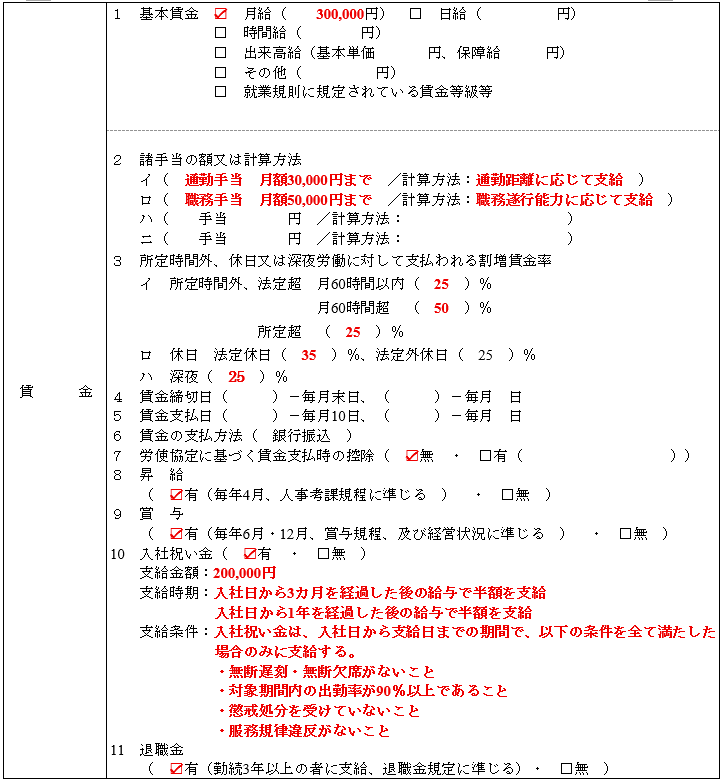

賃金

| 基本賃金 | 基本賃金(基本給)の金額を記入してください。 各自治体で定められている最低賃金を下回らないように注しましょう。 |

| 諸手当の額又は計算方法 | 基本賃金以外に支給される諸手当がある場合は記入してください。 |

| 所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率 | 始業・終業の時間以外の時間に勤務した場合の割増賃金率について記入してください。 割増賃金率は、状況に応じて最低でも以下のように設定するように法律で定められています。 ①所定労働時間を超えるが、法定労働時間を超えない場合 …割増なし ②法定時間外労働 …1.25倍 ③法定時間外労働が1か月に60時間を超える場合 …超えた部分の1.5倍 ④法定休日労働 …1.35倍 ⑤深夜労働(22時から5時までの労働) …1.25倍 ⑥時間外の深夜労働 …1.5倍(月60時間を超える部分は1.75倍) ⑦法定休日の深夜労働 …1.6倍 |

| 賃金締切日 | 賃金の計算期間の締切日を記入してください。 月の途中入社の場合は特に「初回の給与は何日から何日までの分が支給されるのか」は気になるところでしょう。 |

| 賃金支払日 | 賃金の支払日を記入してください。 記入した日が金融機関の休みの場合はいつ支給するかも併記しておくと丁寧でしょう。 |

| 賃金の支払方法 | 賃金の支払方法を記入してください。 銀行振込が一般的です。 |

| 労使協定に基づく賃金支払時の控除 | 借り上げ社宅料や旅行積立金等賃金から控除されるものがある場合は有にチェックをし、何が控除されるかを記入してください。 |

| 昇給 | 昇給の有無にチェックをし、昇給がある場合は、いつ昇給がされるかを記入してください。 |

| 賞与 | 賞与の有無にチェックをし、賞与の支給がある場合は、いつ支給されるかを記入してください。 |

| 入社祝い金 | 次の章で詳細に説明します。 |

| 退職金 | 退職金制度の有無にチェックをしてください。退職金の支給対象や条件等を記入してください。 |

入社祝い金

入社祝い金は法律で定められた制度ではないため、支給の金額、タイミング、条件等は自由に設定することができます。

しかし、自由だからと言って労使間で認識の違いがあるとトラブルの種になります。

可能な限り具体的に記入することで、お互いが気持ちよく働けるようにしましょう。

また、入社祝い金が入社後に支給される場合は、他の賃金と同じく買い税対象となるケースがほとんどです。「入社祝い金からは税金が引かれない」という誤った認識に繋がらないように、賃金欄に記入しておくのが良いでしょう。

| 支給金額 | 入社祝い金として支給される金額の総額を記入してください。 |

| 支給のタイミング | 入社祝い金が支給されるタイミングを記入してください。 入社後に支給される場合のタイミングにはおおよそ次のようなパターンがありますので参考にしてください。 ・試用期間終了後 ・正社員登用時 ・勤務開始から一定期間経過後(3か月、6か月など) ・初回賞与支給時 ・分割支給 |

| 支給条件 | 入社祝い金を支給してからの返還はほとんどの場合が無効となります。 そのため、入社後の勤務態度が期待を下回る場合には、入社祝い金を支給しなくても良いように、支給条件を定めておきましょう。 |

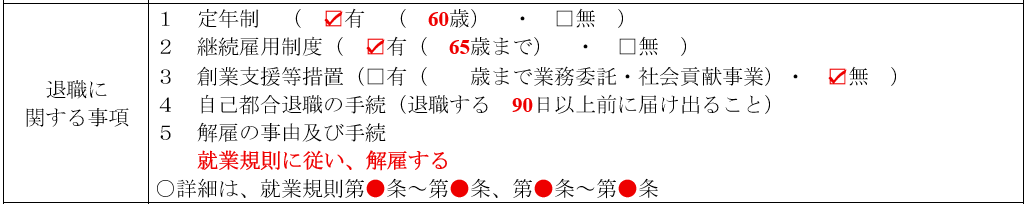

退職に関する事項

| 定年制 | 定年制の有無にチェックをしてください。 定年がある場合はその年齢を記入してください。 |

| 継続雇用制度 | 定年後の継続雇用制度の有無にチェックをしてください。 継続雇用制度がある場合は、何歳まで継続雇用をするかを記入してください。 |

| 創業支援等措置 | 創業支援等措置とは、高年齢者雇用安定法に基づいて設けられた制度です。 高年齢者が70歳まで働き続けられる就業機会の確保を目的としています。 制度の導入の有無をチェックし、有の場合はどういった形態での契約になるかを記入してください。 |

| 自己都合退職の手続 | 自己都合で退職する際には、退職日の何日前までに届け出る必要があるかを記入してください。 この期間は企業側が就業規則で設定することが可能ですが、法律的には退職日から2週間前までの申し出で退職は可能だということにも注意しましょう。 |

| 解雇の事由及び手続 | どのような理由で解雇するかや解雇の場合の手続きについて記入してください。 「就業規則に従う」と書いておくことが一般的です。 |

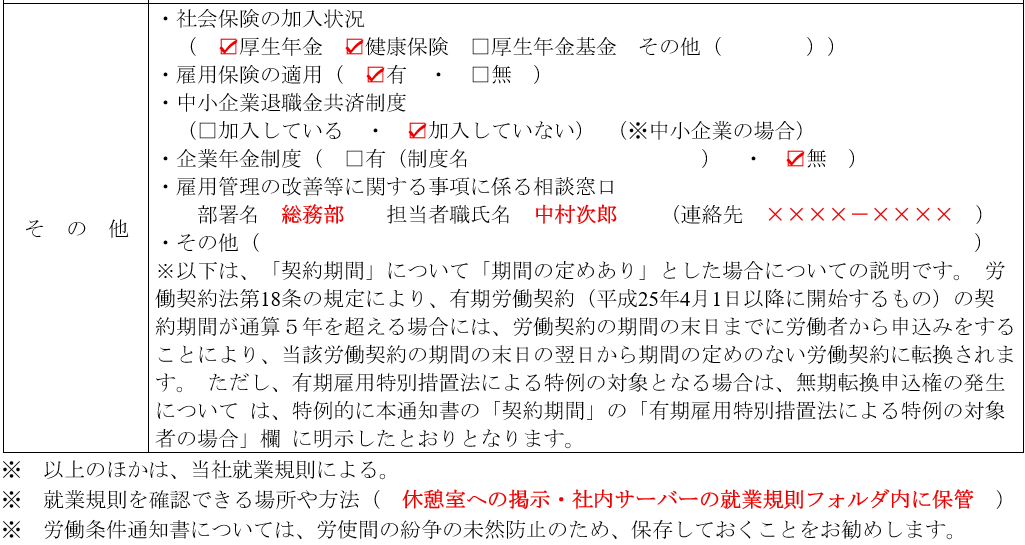

その他

| 社会保険の加入状況 | 本労働条件通知書の対象となる従業員が加入する社会保険にチェックをしてください。 |

| 雇用保険の適用 | 本労働条件通知書の対象となる従業員への雇用保険の適用の有無にチェックをしてください。 |

| 中小企業退職金共済制度 | 中小企業退職金共済制度への加入の有無をチェックしてください。 |

| 企業年金制度 | 企業年金制度(確定給付企業年金や確定拠出年金等)への加入の有無をチェックしてください。 |

| 雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口 | 労働条件通知書や雇用に関しての質問や相談の窓口となる担当者の連絡先を記入してください。 |

労働条件通知書には就業規則に記載されている内容をすべて記入できるわけではありません。

就業規則の周知は企業の義務(労働基準法第106条)ですので、就業規則の掲示場所や保管場所も明示しておきましょう。

労働条件通知書(入社祝い金付)の無料ダウンロード

まとめ

労働条件通知書は、就業規則や賃金規程、賞与規程、退職金規程等、従業員が働くうえで重要なルールに従って作成されます。

しかし、それらの規程すべてを労働条件通知書に記載することは難しいため、勤務するにあたって必ず伝えておかないと後々トラブルになる点を規程から抜粋して作成するようにしましょう。

また、従業員がさらに詳細な条件を知りたい場合には、規程のどこを参照すれば良いのか、そもそも規程は社内のどこに存在するのかを明記しておくことも大切です。

「入社後のギャップ」は退職理由の中でも上位にくることが多いです。

労使間で認識の違いが生まれないように、しっかりとした労働条件通知書を作成し、それを元に入社前後の良いコミュニケーションをとることで従業員が安心して働ける職場環境作りに繋げましょう。

入社祝い金のある求人を掲載するならぜひ無料で求人掲載が可能なジョインボーナスをご利用ください。